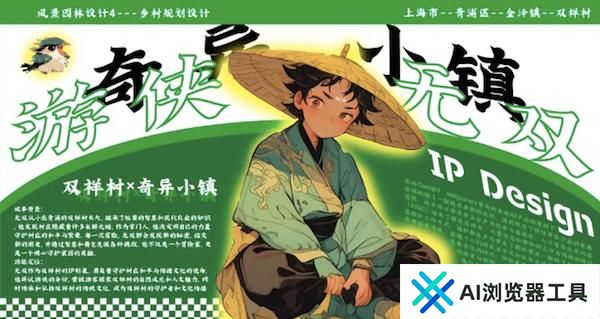

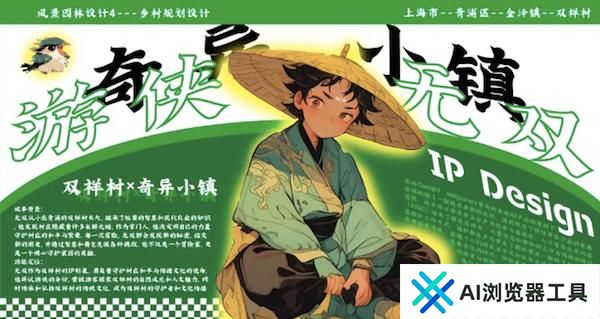

用绘本、用游戏“打开”传统乡村,美术零基础也照样可以用很好的审美完成设计制图,为前沿的科学问题设计有趣的交互虚拟体验……这是拥抱人工智能的大学设计学科新课堂。全球高校广泛开展人工智能教育改革,在上海交通大学,一场设计学的跨学科AI实践和讨论正在进行时。 上海交大于冰沁副教授的《乡村规划设计》是设计学院风景园林专业本科生核心必修课,重点训练学生对“美丽乡村”建设复杂和综合问题解决能力、创新思维和分析研究能力。于老师借用AI的生成能力和VR技术等,解决了传统课堂中凭空想象的问题;运用跨学科的观察视角,她带领学生从生态、社会、文化、美学、经济等多方面,结合AIGC虚拟现实等前沿性的科学技术手段,为乡村提出在地性和前瞻性的解决方案。学生热依娜·艾山江利用AIGC、大模型开辟了设计思维的新路径,为青浦金泽双祥村设计了一个连接过去与未来、传统与创新的“无双”IP,开发了一系列富有创意的衍生品及实体绘本,将实际场地与精彩故事相结合,为乡村振兴注入新活力。“有了AI技术的赋能,学生有更多的时间和精力可以探讨在设计学领域最核心的话题和问题,而不是纠结于表达效果好与坏本身。”于老师说,这让学生的自信心不再受挫,让学生有勇气去探索设计领域的真问题,有自由表达的能力,有热爱和坚持的勇气。

上海交大于冰沁副教授的《乡村规划设计》是设计学院风景园林专业本科生核心必修课,重点训练学生对“美丽乡村”建设复杂和综合问题解决能力、创新思维和分析研究能力。于老师借用AI的生成能力和VR技术等,解决了传统课堂中凭空想象的问题;运用跨学科的观察视角,她带领学生从生态、社会、文化、美学、经济等多方面,结合AIGC虚拟现实等前沿性的科学技术手段,为乡村提出在地性和前瞻性的解决方案。学生热依娜·艾山江利用AIGC、大模型开辟了设计思维的新路径,为青浦金泽双祥村设计了一个连接过去与未来、传统与创新的“无双”IP,开发了一系列富有创意的衍生品及实体绘本,将实际场地与精彩故事相结合,为乡村振兴注入新活力。“有了AI技术的赋能,学生有更多的时间和精力可以探讨在设计学领域最核心的话题和问题,而不是纠结于表达效果好与坏本身。”于老师说,这让学生的自信心不再受挫,让学生有勇气去探索设计领域的真问题,有自由表达的能力,有热爱和坚持的勇气。 找回“人”的判断除了刘小凯和于冰沁,在上海交大“AI+HI”人才培养专业改革方案推动下,设计学院积极推进AI跨学科融合,加快学科专业转型升级,已有诸多教师成为先行实践者。但是有意思的是,在这个学科领域,这些前沿的实践更将聚光点指向了“人”。阮昕在论坛的尾声提到了爱因斯坦对法国建筑师柯布西耶“模数”制建筑度量系统的看法——“模数”制用黄金比和数学令建筑建造得更优雅而被世人顶礼膜拜,但爱因斯坦则评价却仅是“它能让‘坏设计’难一些”。什么才能让“好设计”更容易一些呢?他播放了一条交大设计学院“一日光影”的延时视频:在时间驱动下,日光透过屋顶窗格,在大厅的拱与柱之间,变幻着形状和位置,留下调皮的光影与巴赫的大提琴曲一起绕梁游走。“大楼不是时间的机器,没有量化时间,但可以让大家感觉到时间。如同建筑作为时间感知载体,人们需要反思在计算主导的世界里如何通过视、听、嗅、触找回被忽视的真实感知与判断。”阮昕说。

找回“人”的判断除了刘小凯和于冰沁,在上海交大“AI+HI”人才培养专业改革方案推动下,设计学院积极推进AI跨学科融合,加快学科专业转型升级,已有诸多教师成为先行实践者。但是有意思的是,在这个学科领域,这些前沿的实践更将聚光点指向了“人”。阮昕在论坛的尾声提到了爱因斯坦对法国建筑师柯布西耶“模数”制建筑度量系统的看法——“模数”制用黄金比和数学令建筑建造得更优雅而被世人顶礼膜拜,但爱因斯坦则评价却仅是“它能让‘坏设计’难一些”。什么才能让“好设计”更容易一些呢?他播放了一条交大设计学院“一日光影”的延时视频:在时间驱动下,日光透过屋顶窗格,在大厅的拱与柱之间,变幻着形状和位置,留下调皮的光影与巴赫的大提琴曲一起绕梁游走。“大楼不是时间的机器,没有量化时间,但可以让大家感觉到时间。如同建筑作为时间感知载体,人们需要反思在计算主导的世界里如何通过视、听、嗅、触找回被忽视的真实感知与判断。”阮昕说。

上海交大于冰沁副教授的《乡村规划设计》是设计学院风景园林专业本科生核心必修课,重点训练学生对“美丽乡村”建设复杂和综合问题解决能力、创新思维和分析研究能力。于老师借用AI的生成能力和VR技术等,解决了传统课堂中凭空想象的问题;运用跨学科的观察视角,她带领学生从生态、社会、文化、美学、经济等多方面,结合AIGC虚拟现实等前沿性的科学技术手段,为乡村提出在地性和前瞻性的解决方案。学生热依娜·艾山江利用AIGC、大模型开辟了设计思维的新路径,为青浦金泽双祥村设计了一个连接过去与未来、传统与创新的“无双”IP,开发了一系列富有创意的衍生品及实体绘本,将实际场地与精彩故事相结合,为乡村振兴注入新活力。“有了AI技术的赋能,学生有更多的时间和精力可以探讨在设计学领域最核心的话题和问题,而不是纠结于表达效果好与坏本身。”于老师说,这让学生的自信心不再受挫,让学生有勇气去探索设计领域的真问题,有自由表达的能力,有热爱和坚持的勇气。

上海交大于冰沁副教授的《乡村规划设计》是设计学院风景园林专业本科生核心必修课,重点训练学生对“美丽乡村”建设复杂和综合问题解决能力、创新思维和分析研究能力。于老师借用AI的生成能力和VR技术等,解决了传统课堂中凭空想象的问题;运用跨学科的观察视角,她带领学生从生态、社会、文化、美学、经济等多方面,结合AIGC虚拟现实等前沿性的科学技术手段,为乡村提出在地性和前瞻性的解决方案。学生热依娜·艾山江利用AIGC、大模型开辟了设计思维的新路径,为青浦金泽双祥村设计了一个连接过去与未来、传统与创新的“无双”IP,开发了一系列富有创意的衍生品及实体绘本,将实际场地与精彩故事相结合,为乡村振兴注入新活力。“有了AI技术的赋能,学生有更多的时间和精力可以探讨在设计学领域最核心的话题和问题,而不是纠结于表达效果好与坏本身。”于老师说,这让学生的自信心不再受挫,让学生有勇气去探索设计领域的真问题,有自由表达的能力,有热爱和坚持的勇气。 找回“人”的判断除了刘小凯和于冰沁,在上海交大“AI+HI”人才培养专业改革方案推动下,设计学院积极推进AI跨学科融合,加快学科专业转型升级,已有诸多教师成为先行实践者。但是有意思的是,在这个学科领域,这些前沿的实践更将聚光点指向了“人”。阮昕在论坛的尾声提到了爱因斯坦对法国建筑师柯布西耶“模数”制建筑度量系统的看法——“模数”制用黄金比和数学令建筑建造得更优雅而被世人顶礼膜拜,但爱因斯坦则评价却仅是“它能让‘坏设计’难一些”。什么才能让“好设计”更容易一些呢?他播放了一条交大设计学院“一日光影”的延时视频:在时间驱动下,日光透过屋顶窗格,在大厅的拱与柱之间,变幻着形状和位置,留下调皮的光影与巴赫的大提琴曲一起绕梁游走。“大楼不是时间的机器,没有量化时间,但可以让大家感觉到时间。如同建筑作为时间感知载体,人们需要反思在计算主导的世界里如何通过视、听、嗅、触找回被忽视的真实感知与判断。”阮昕说。

找回“人”的判断除了刘小凯和于冰沁,在上海交大“AI+HI”人才培养专业改革方案推动下,设计学院积极推进AI跨学科融合,加快学科专业转型升级,已有诸多教师成为先行实践者。但是有意思的是,在这个学科领域,这些前沿的实践更将聚光点指向了“人”。阮昕在论坛的尾声提到了爱因斯坦对法国建筑师柯布西耶“模数”制建筑度量系统的看法——“模数”制用黄金比和数学令建筑建造得更优雅而被世人顶礼膜拜,但爱因斯坦则评价却仅是“它能让‘坏设计’难一些”。什么才能让“好设计”更容易一些呢?他播放了一条交大设计学院“一日光影”的延时视频:在时间驱动下,日光透过屋顶窗格,在大厅的拱与柱之间,变幻着形状和位置,留下调皮的光影与巴赫的大提琴曲一起绕梁游走。“大楼不是时间的机器,没有量化时间,但可以让大家感觉到时间。如同建筑作为时间感知载体,人们需要反思在计算主导的世界里如何通过视、听、嗅、触找回被忽视的真实感知与判断。”阮昕说。